Tech Schools

for Good

Créé en 2018, Quest Education est un groupe d’enseignement supérieur d’excellence qui prépare au monde de demain. Le positionnement de nos écoles est unique : secteur technologique, métiers en tension, pédagogie innovante.

« Notre ambition est d’être le leader en termes d’employabilité et d’épanouissement de nos étudiants dans chacune des thématiques de formation que nous adressons. »

Thierry Debarnot – Président et co-fondateur

Alice F.

5ème année / Gaming Business School

Alice F.

5ème année / Gaming Business School

Tom L.

4ème année / G. Tech

* Enquête entreprises 2020-2021

Nos étudiants

La quête d’excellence éducative est la résultante d’une sélection fine de nos étudiants puis de leur évolution positive au fil de leur formation.

Admissibles dans nos écoles :

ont une mention

au bac

viennent de bacs généralistes

ont un projet professionnel de conviction

A la fin de leur cursus en 5 ans :

satisfaction des entreprises*

expériences majeures en entreprise (stage ou alternance)

projets réalisés, tous en équipe

compétences acquises

4 écoles

Les écoles Quest Education Group sont des organismes d’enseignement supérieur spécialisés, privés et sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et des rectorats.

G. Business

Be part of the game 1ère école de management dédiée aux enjeux et métiers du jeu vidéo et de l’esport.

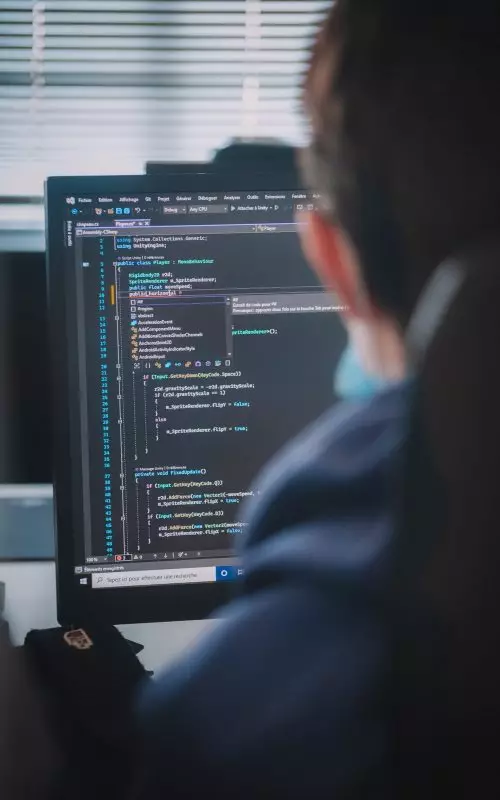

G. Tech

The games maker school 1ère école d’informatique spécialisée dans les technologies du jeu vidéo.

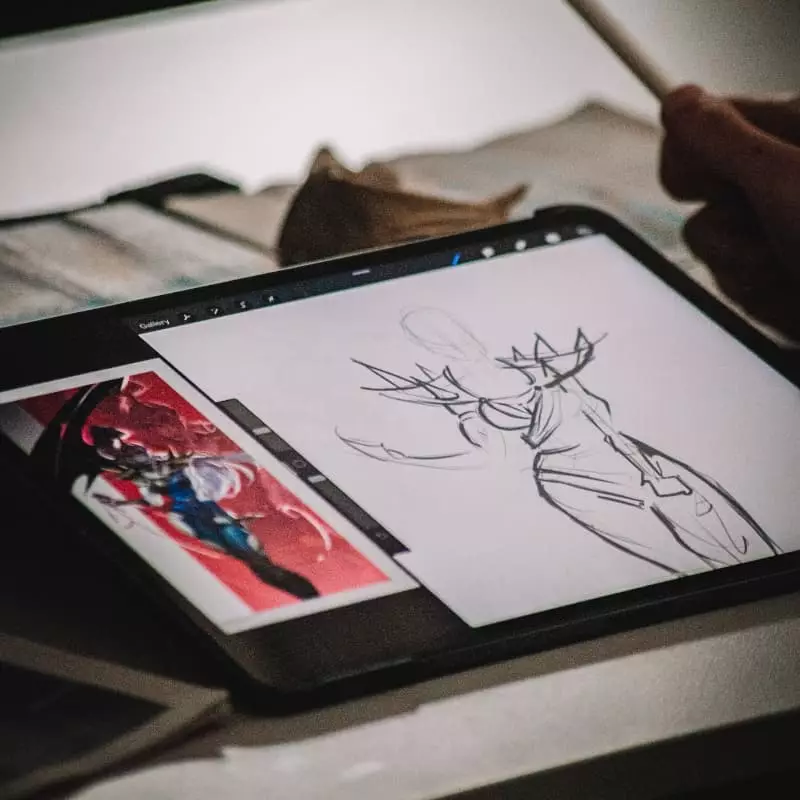

G. Art

Imagine new worlds 1ère école d’art spécialisée dans les univers du numérique.

Guardia CS

Protect our world 1ère école d’informatique post bac dédiée à la cybersécurité et la cyberdéfense.

20 formations

Bachelor, MSc, MBA ou certifiantes nos formations sont reconnues pour leur innovation pédagogique.

Business

Bachelor Management & Business, option Jeux Vidéo et Esport >

MBA Marketing, Communication & Event Management du Jeu Vidéo >

MBA Entrepreneuriat, Management de Projet et de l’Innovation du Jeu Vidéo >

MBA Esports Business & Management >

MBA Monetization et Data du Jeu Vidéo >

MSc International Esports et Video Games Management >

Formation Créer et Monétiser des Contenus en Streaming, en ligne >

Informatique

Pédagogie

Pédagogie Active Learning

by Quest Education Group

Conscients du twist éducatif, de l’évolution des usages des apprenants, ainsi que de l’exigence des entreprises et de l’impact du digital, nous avons créé une nouvelle ingénierie éducative.

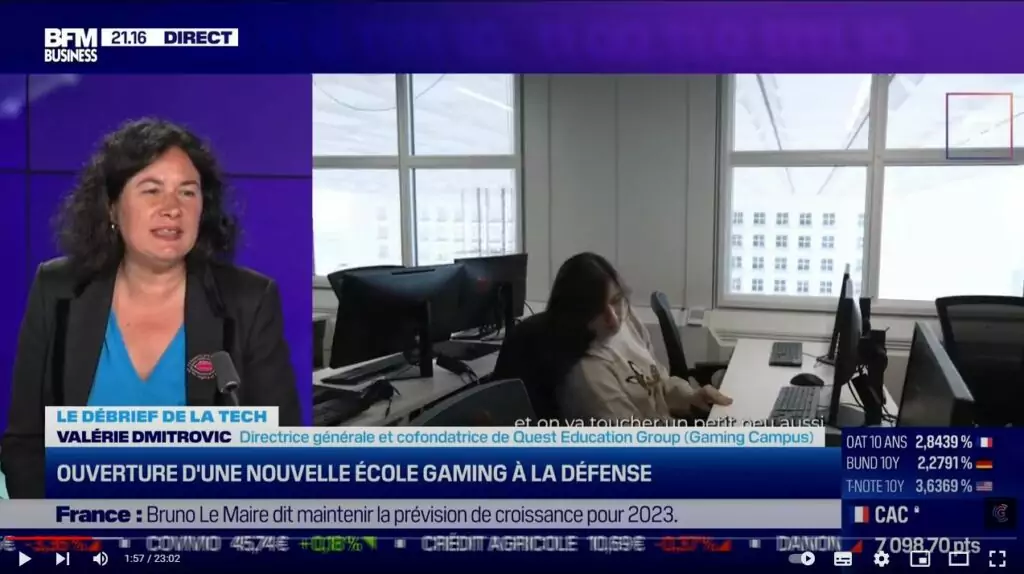

Valérie Dmitrovic – Co-fondatrice et DG

Quest Education Group adopte une approche innovante au travers d’une pédagogie par projets adaptée à la réalité du marché permettant de développer une employabilité durable et une adaptabilité permanente.

La pédagogie “Active Learning by Quest Education Group” est construite à 100% sur la réalisation de projets, encadrés par des professionnels en activité. 1 semaine, 1 projet. Ainsi les étudiants sollicitent un maximum de leurs capacités, ils apprennent en faisant, tout en bénéficiant du partage d’expérience de professionnels reconnus. Chaque projet est rythmé par le suivi d’un cahier des charges et aboutit sur l’acquisition de plusieurs compétences clés nécessaires à la validation du diplôme.

“Active Leaning by Quest Education Group” est appliquée de manière uniforme dans l’ensemble de nos écoles, quelque soit la spécialité, la durée de formation ou l’âge des apprenants. La multiplicité des projets et des apprentissages enrichit l’analyse des progressions éducatives ce qui accélère l’amélioration continue de notre pédagogie. C’est pourquoi chaque année nous révisons 20% des programmes afin d’en améliorer constamment l’efficience et prendre en compte les nouveaux besoins de compétences des entreprises.

“Active Leaning by Quest Education Group” nécessite un haut niveau d’exigence pour en maîtriser les préceptes et accompagner l’étudiant dans sa progression tout en respectant son bien-être. C’est pourquoi nos équipes pédagogiques sont expérimentées et formées aux nouvelles méthodes d’enseignement et de travail.

Métiers

L’accélération technologique et la transformation digitale font muer les métiers vers plus de complexité voire créent des nouveaux métiers. Quest Education Group accompagne l’évolution des compétences nécessaires à 136 métiers.

Programmeur 3D

Technical Artist

Développeur XR

Producer jeux vidéo

Character designer

Hacker éthique

Pentester

Architecte cybersécurité

Cryptologue

Responsable du SOC

Campus

Iconiques, nos campus se situent en centre ville de Paris, Lyon et Bordeaux. Ils sont pensés pour être adaptés aux nouveaux usages et pour le bien être des étudiants.

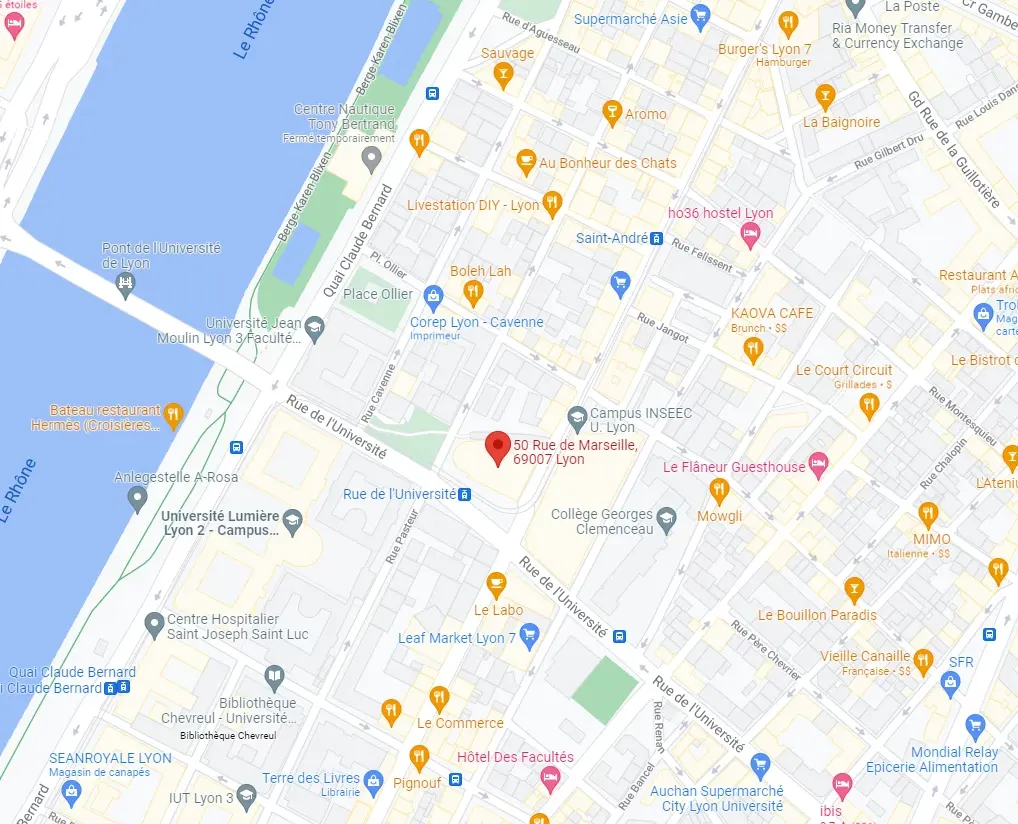

LYON

3 000 m2 dans le secteur Universitaire du centre de Lyon

LE SHAKER

Espace convivial de rencontres, de détente et de travail

7 SALLES

INFORMATIQUES OMEN

Équipées de 280 postes

TERRASSE

SALLE DE LANGUE

ROOMS

D’IMMERSION

SALLE

DE SPORT

SALLE INFORMATIQUE GUARDIA CS

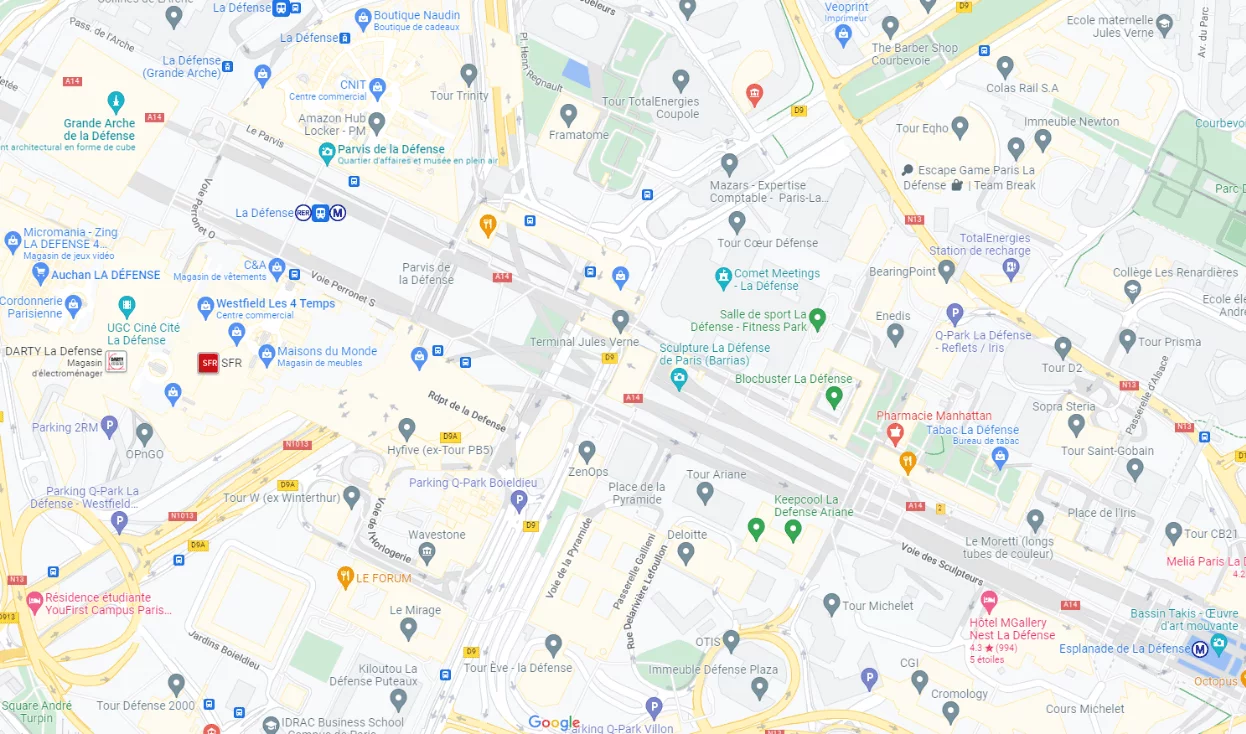

PARIS

2 600 m2 dans Paris, à la Défense.

3 SALLES

INFORMATIQUE

OMEN

Équipée de 100 postes

SALLE PROJETS GUARDIA CS

SALLE PROJET GAMING CAMPUS

SALLES PROJETS

INAUGURATION DU CAMPUS

Campus Paris

Grande Arche de la Défense1 parvis de la Défense

92800 Puteaux

Accès tramway : T2 – Arrêt La Défense

Métro : Ligne 1 – Arrêt La Défense

RER : Ligne A – Arrêt La Défense

Bus : 73 – 141 – 144 – 159 – 174 – 178 – 258 – 276 – 278 – 360 – N24

Bellini la Défense

22 terrasse Bellini

92800 Puteaux

Accès tramway : T2 – Arrêt Esplanade de la Défense

Métro : Ligne 1 – Arrêt Esplanade de la Défense

RER : Ligne A – Arrêt La Défense

Bus : Lignes Eolien – Arrêt Esplanade de la Défense

Bordeaux

700m2 dans l’hyper centre de Bordeaux.

Campus révélé fin janvier 2024.

Accès tramway : Pied du tramway

Bus : Plusieurs lignes au pied du campus.

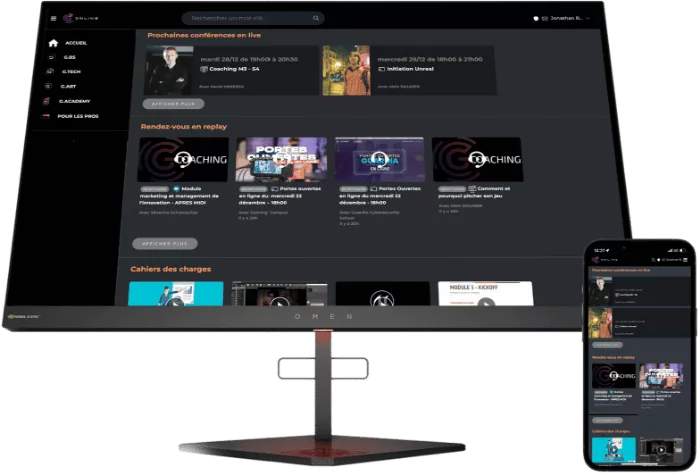

ONLINE

Dès la création de Quest Education Group nous avons développé notre propre campus online.

L’objectif est d’y transposer au mieux l’expérience présentielle tout en maîtrisant notre indépendance technologique.

OFF-SITE

Régulièrement nos étudiants sont invités à prolonger leur expérience d’apprentissage dans des lieux autres que leurs campus. L’objectif est de les préparer aux nouveaux modes de travail tout en facilitant leur insertion professionnelle.

250 entreprises partenaires

Les entreprises sont au cœur de nos écoles : Co-création de programmes de formation, participation aux Conseils de perfectionnement, mentoring, création et animation de semaines projets…

Equipe expérimentée

Quest Education Group est animée par 3 co-fondateurs expérimentés dans le secteur de l’éducation et des nouvelles technologies ainsi qu’une équipe de collaborateurs passionnés et engagés.

Thierry Debarnot

Cofondateur et Président

Valérie Dmitrovic

Cofondatrice et DG

Jean-Baptiste Racoupeau

Cofondateur et DGD

Antoine Alix

Directeur des opérations

Linda Fanuel

CRO

Nicolas Audouin

Directeur de campus

Delphine Carlier

Directrice nationale pédagogique

Nicolas Verastegui

Directeur des relations extérieures

Karen Lo Pinto

Directrice nationale pédagogique

Sébastien François

DAF

Kevin Chedozeau

Directeur national pédagogique

Raphaelle Demeyer

Directrice de campus

Alain Simac

Directeur national pédagogique

Offres d'emploi

Rejoignez-nous

Presse

Guardia, 1ère école de cybersécurité accessible post bac, ouvrira à Lyon et Paris

Engagements

RSE

Campagne annuelle de reporting RSE menée par SIRSA

Acteur de l’orientation

Edition du Guide des Métiers du Jeu Vidéo

Edition du Guide des Métiers de la Cybersécurité

Contribution

aux écosystèmes

Les 50 qui feront le jeu vidéo

Les 50 qui feront l’esport

Les As de la cybersécurité